评张元忠的《街相 心中的风景》 巩志明

评张元忠的《街相 心中的风景》

巩志明

我从2022年12月就拿到了这组作品,两年多来,我翻看过很多遍,也一直在思考。说实在的,对于这组照片做摄影的价值判断,我最初的感觉很矛盾,因为它一边在“解构”传统的意义和价值,一边又在“建构”和赋予一些全新的意义和价值。

一

从世界摄影史的发展历程来看,摄影大的历史板块大致是三个阶段:1910-1920年前后的“画意摄影”阶段(追求唯美);1920年之后到1970年代末的“纪实摄影”阶段(社会纪实+报道摄影),这个阶段被戴菲最新出版的《世界摄影史》界定为现代摄影时期;从1970年代末1980年代初开始,一直到当下,可以成为当代摄影阶段(有观点将这个阶段的2001年“911”事件之前,称为“后现代时期”),这个阶段的摄影是不断融汇进当代艺术的过程,也是不断颠覆和碾轧传统摄影观念和规范的过程,如果非要说这个阶段摄影还有什么可以概括的话,那就是:“多元化、碎片化、含混性、散乱性”。需要特别指出的是两点:首先是,这个世界摄影史的流变和中国摄影的发展有很大的“时滞”“时错”“时乱”,仅仅是可以参照,但是绝对不能“框定”;其次是,历史的发展是潮流的涌动和趋向,并不代表优存劣汰,相反,新的不一定是好的,旧的不一定是坏的,已经屡屡被历史证明。

当代摄影的价值在于,它让人类更加珍视不愿被束缚的意识和想象力,不被规训,不被洗脑,不被自我阉割。说到底,文化和艺术是人类和一切动物的核心分野!

1917年,杜尚的作品《泉》呈现了一个倒置的小便池,用“玩抽象”的方式解构了艺术与生活的边界;文学大家胡适虽一生著述宏富、成就斐然,但他的日记里却有很多个日常都写着“打牌”。艺术也好,摄影也罢,我以为关键还是得有“玩心”,得有趣,得鲜活像《庄子》中的“庖丁解牛”“庄周梦蝶”一样,既具有瑰丽又浪漫的超现实感,又有对现实举起手术刀的那股子“狠劲”和“大气凛然”。其实,只要不“自我囚禁”,人人都是天生的“艺术家”。只要不被“宏伟”“庄严”的“意义”绑架,人人都能丝滑“当代”,酣畅淋漓地表达自我。

二

“地上的是尘埃,地下的是土壤。”这句话最近在网络被许多摄影人引用,每个人援引的语境不同,它的寓意也就有了非常丰富的歧义性。我对它的理解很简单朴素,就像它的字面意思一样:“轻飘飘的、没有落在实处的是尘埃,有分量的、落在实处的是土壤。”尘埃——混淆视听、障人耳目、污染心脾;土壤——孕生万物、滋养生命、繁茂大地。

张元忠有深厚的生活积累,也不缺乏对社会的观察思考,加之多少年的摄影训练和发酵,所以他的《街相》是典型的“厚积而勃发”。之于《街相》按照他自己所说,一是在关注题材上,“拍摄的物象必须是带有需要思考和深悟的”。二是在表现形式上,“不想循途守辙,想从自己片子的实际出发另辟蹊径”。所以,他拍摄一些将要消逝的景观或者是日常生活中不太被人注意的事物,以一种特别的安静、特别从容的心态去深刻观察和感知现实,用别人很少用,或者不曾用过的手法来表达自己的独特体验,在特定空间、在标识性事物上、锁定视觉状态的时间密码。这种对于摄影的创作态度——不因循守旧,敢于突破自我,不怕失败,我很欣赏!

共情才能让照片抵达心灵,理解才能让看见转为力量。摄影人可以是以“解构”的态度去创作,去“消解”既往的制约自己的条条框框。也可以从现实抽离、甚至抽象出自己渴望的“心相”,一切皆可以,都没有关系,只要你做到了不断逼近与抵达你心里模模糊糊一直渴望“心相”的状态,这也是这组作品为什么叫《街相 心中的风景》的原因。

三

张元忠的《街相》创作于“2020年-2022年”这个非常特殊的历史阶段,这个阶段,我们地球人经历了什么?我们中国人经历了什么?我想大家肯定都刻骨铭心!作为摄影人的张元忠当然也不能例外。文天祥在《指南录后序》中说:“死生,昼夜事也,死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉!”当历史翻过了那不堪回首的阿一页,看看张元忠这个阶段的创作,你会感觉到作品的沉重的分量,表达了对国家危难和个人遭遇的深切反思。正是因为这样,我能理解,作者对作品的挑选、组合、建构和刻意的后期矫正和抽离。他所作的一切,都是为了对他承受的苦难负责!

以前的哲学其实很少关注符号语言,也就是我们现在的日常用的语言,虽然从弗雷格和罗素开始,也有关注符号语言,但是真正把我们的哲学话题转移到语言上来的,我觉得是维特根斯坦开始的。维特根斯坦一直在强调语言,强调对语言进行哲学的思考。那么,摄影也是一种视觉语言,这是今天大家的共识。摄影这种现代视觉语言,其实是包含着非常丰富、非常深刻的内涵。当代影像艺术是一种能够跨越文化和地域界限的话语,广泛影响现代人的认知和情感。影像艺术家以影像为媒,既记录和观照现实,也致力于重构和创造现实。引领人们以创新的视角体验和领悟现实,激发受众的想象力和思考,从而提供了一种全新的、多维度的精神体验。

摄影者通过自我的在场和情感的经历,帮助我们由“看见”通往“觉知”。从这组《街相》 让我想到了摄影具有无限多的可能性。“摄影就是要拍前人没人拍的,要拍后人要看的。”你要让人敬重你的摄影,就必须让受众在阅读你的作品的时候,能看到你与众不同的眼光,感受到你曲径通幽的思考力。唯有如此,你的作品才可能具有些许创新的意味,才能带给别人全新的感知,才可能被公众记住!

附:

街相 心灵上的风景

(2020-2022)

张元忠

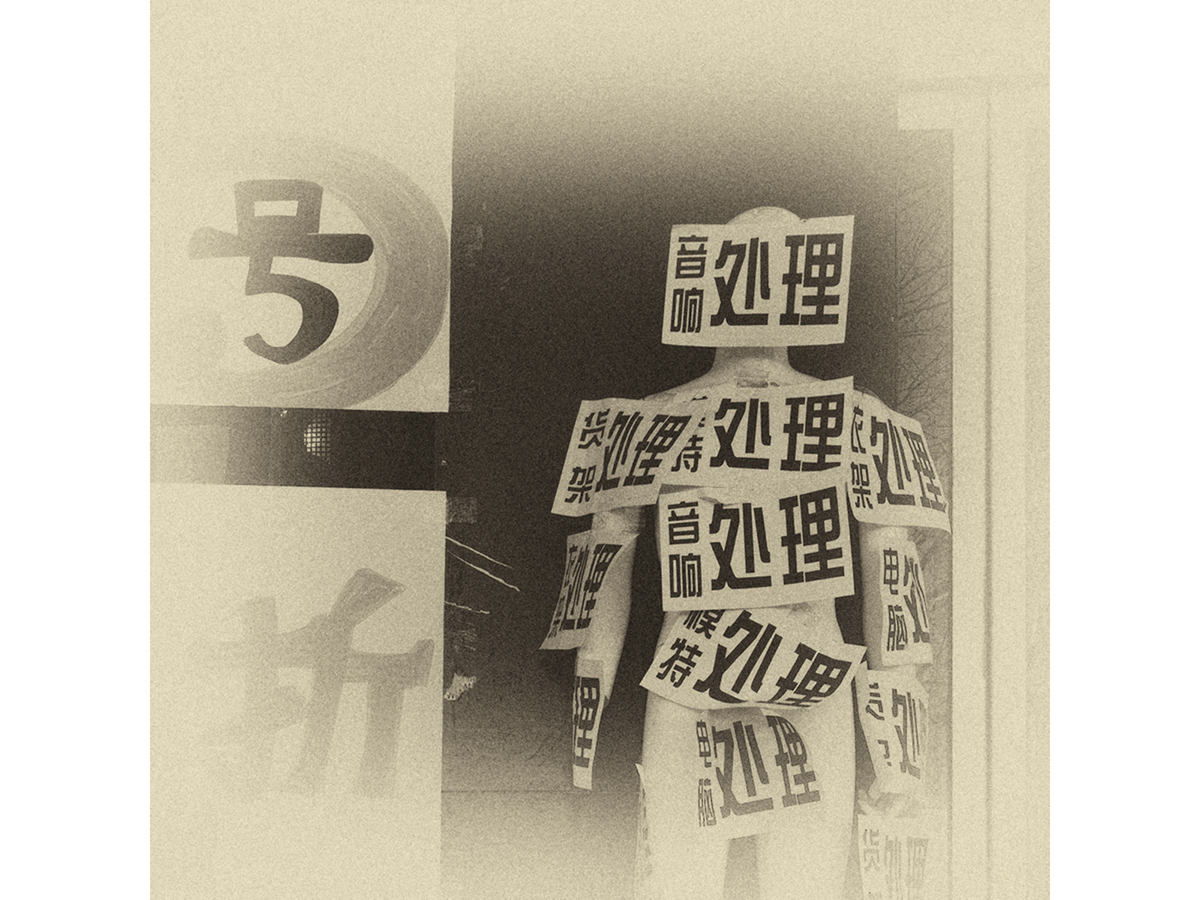

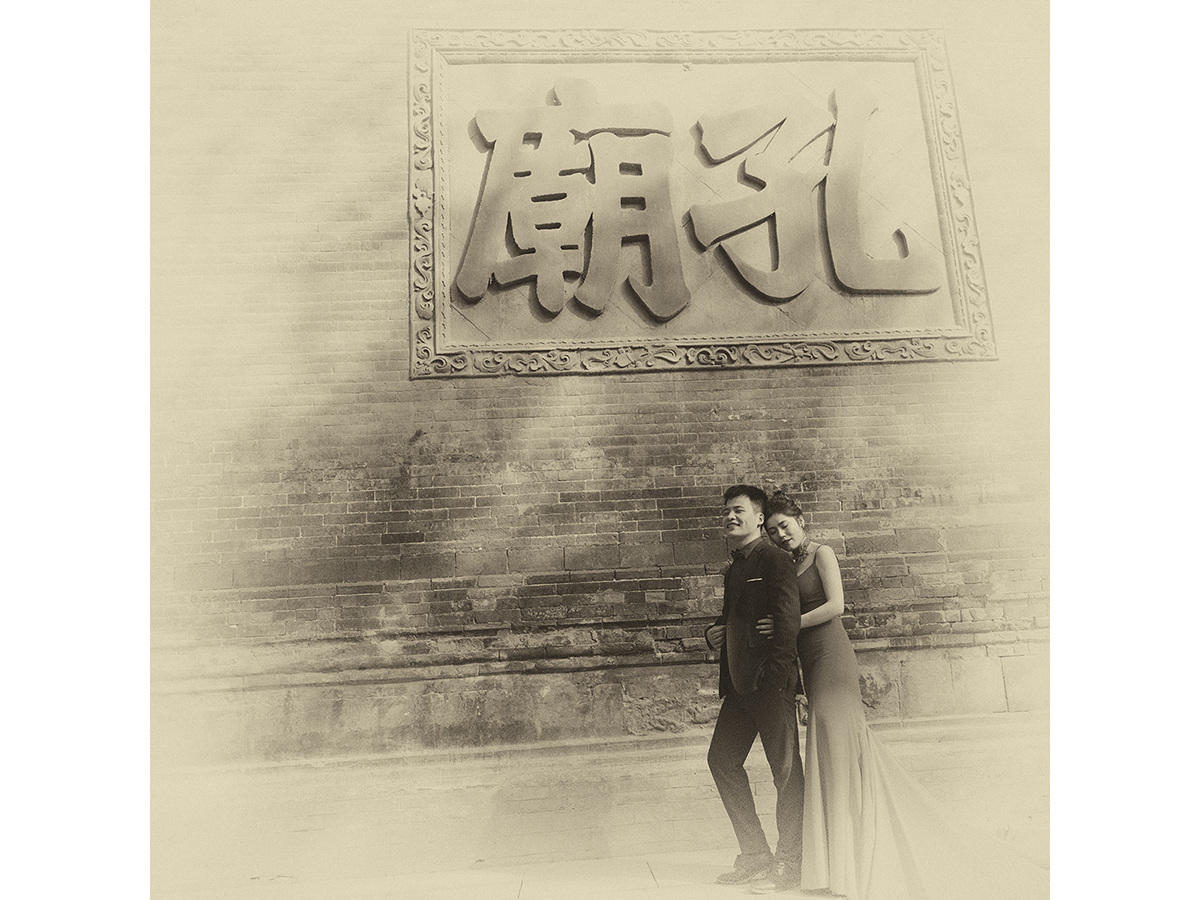

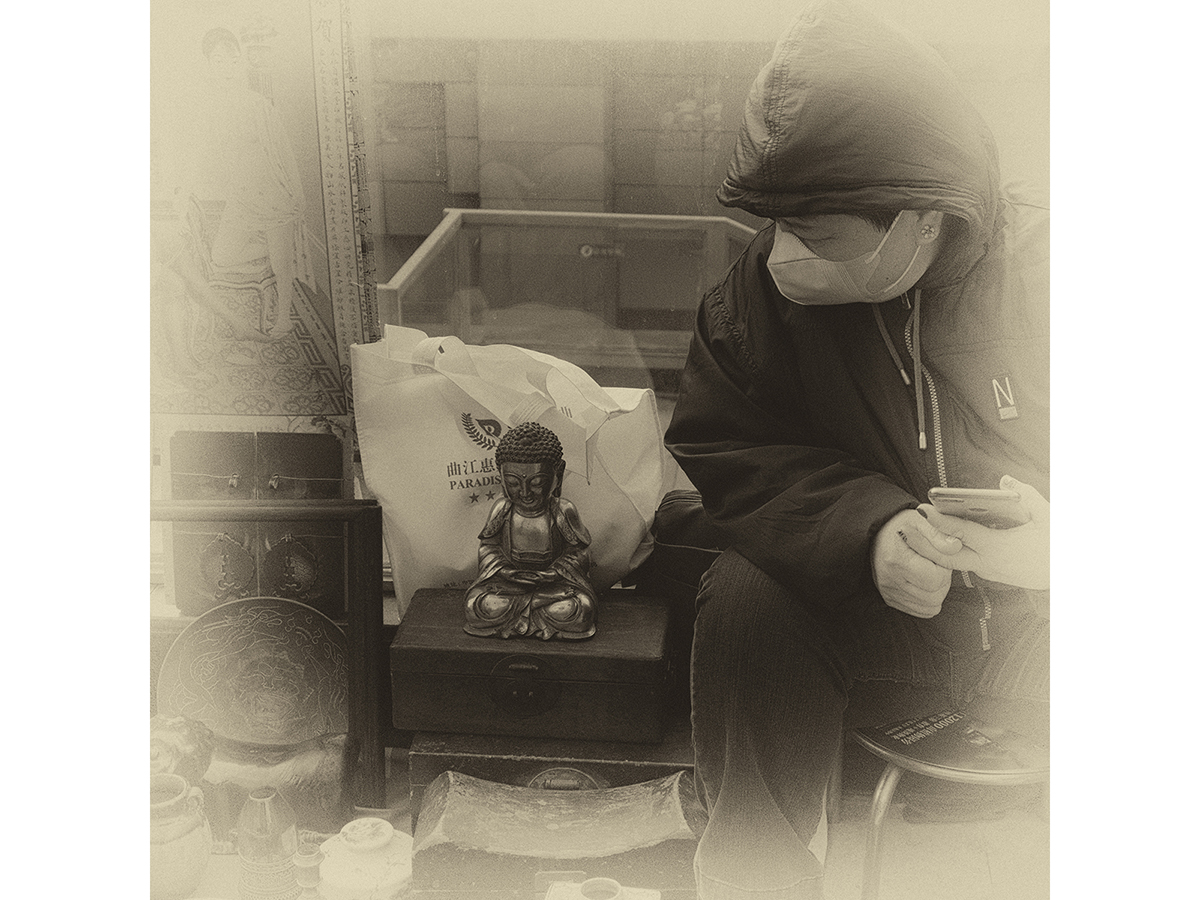

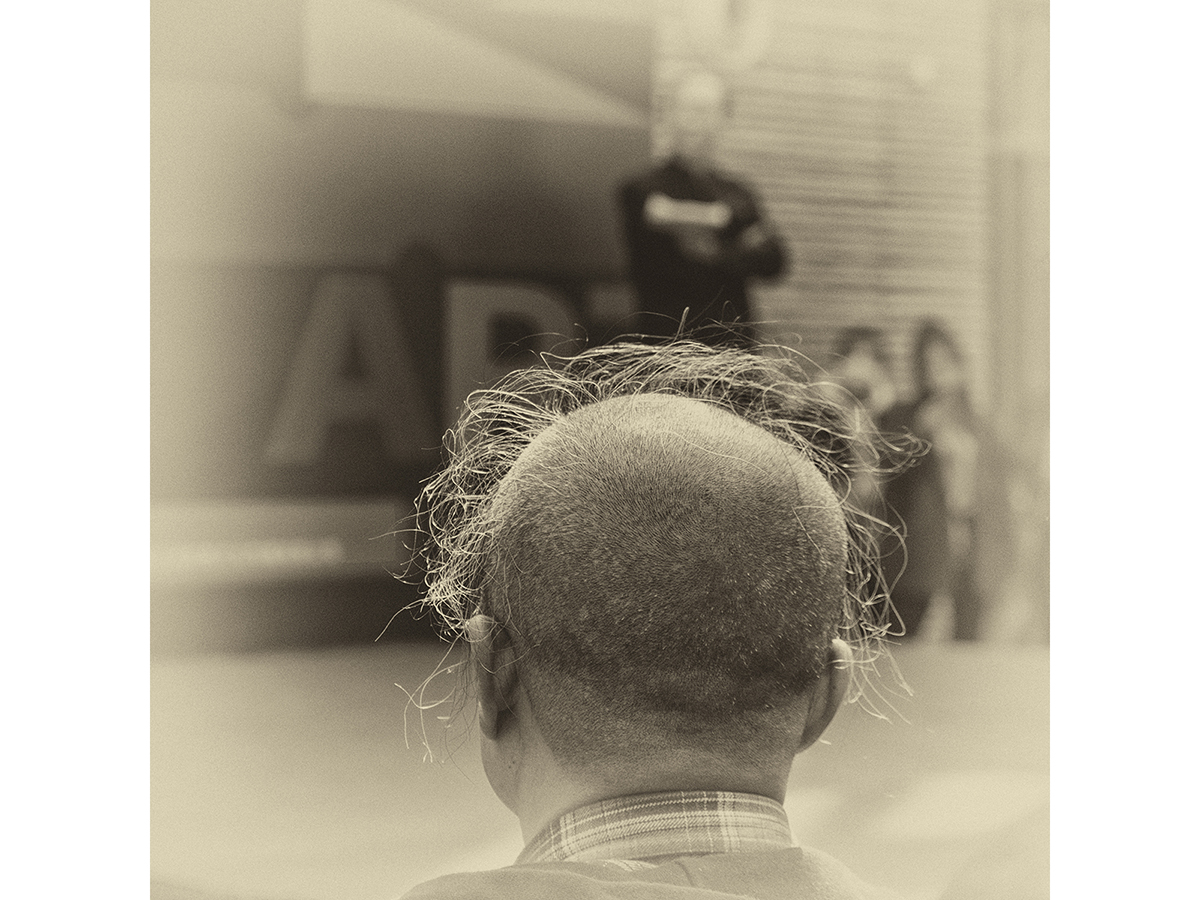

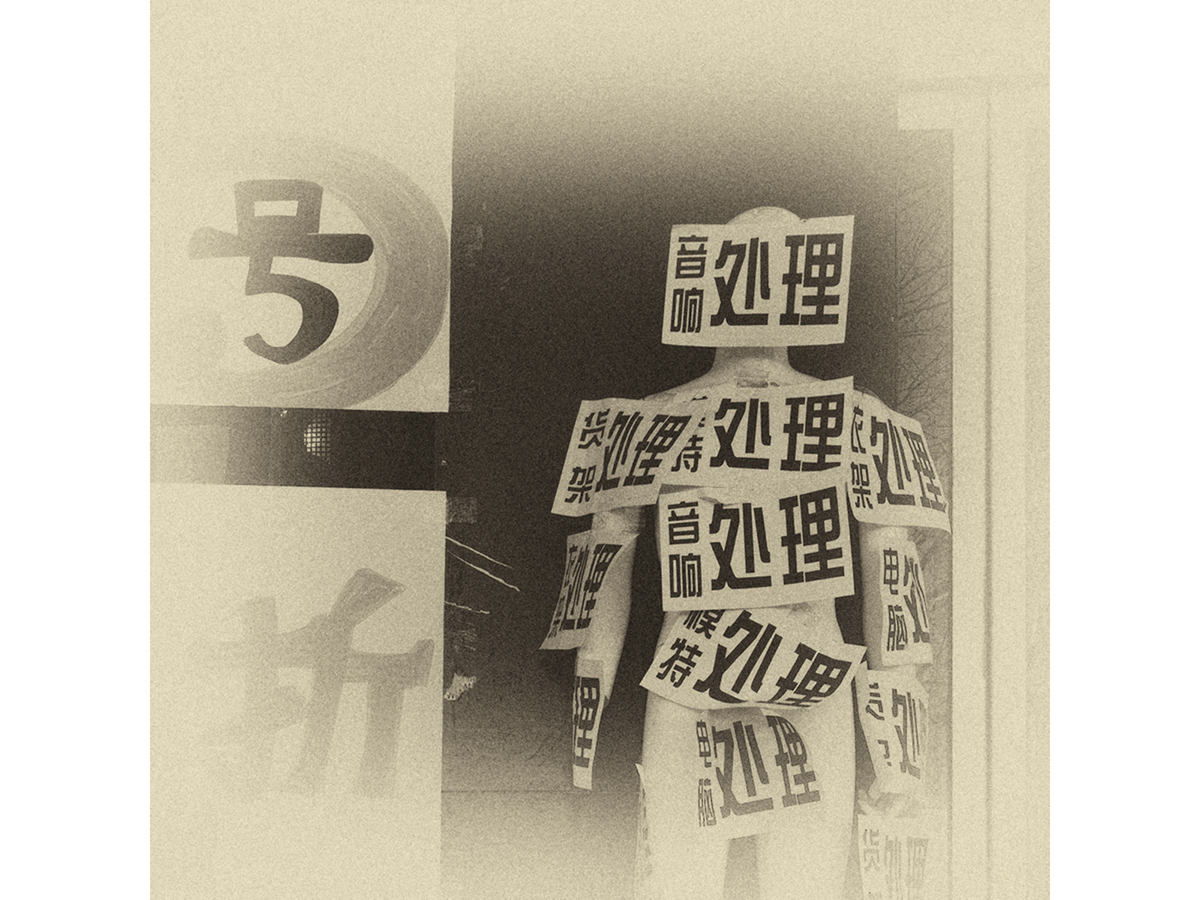

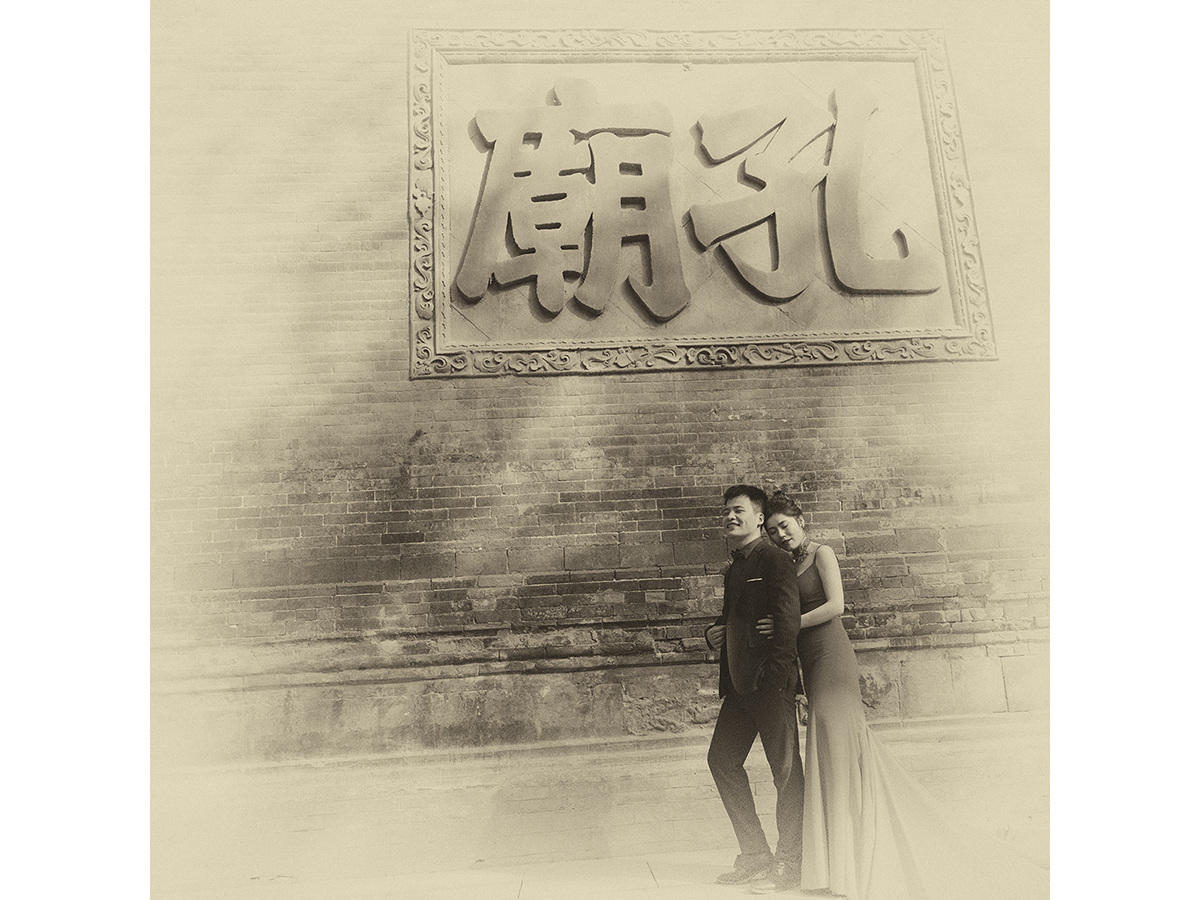

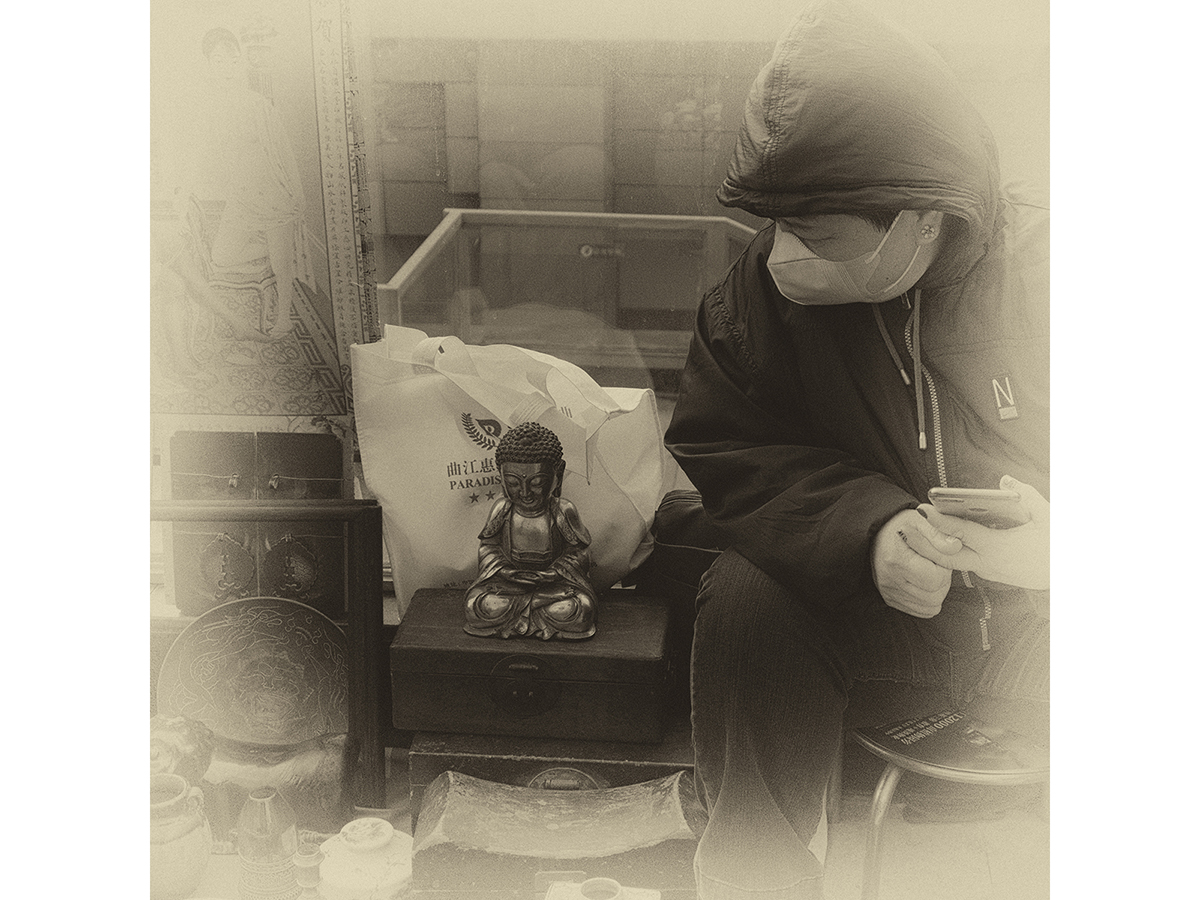

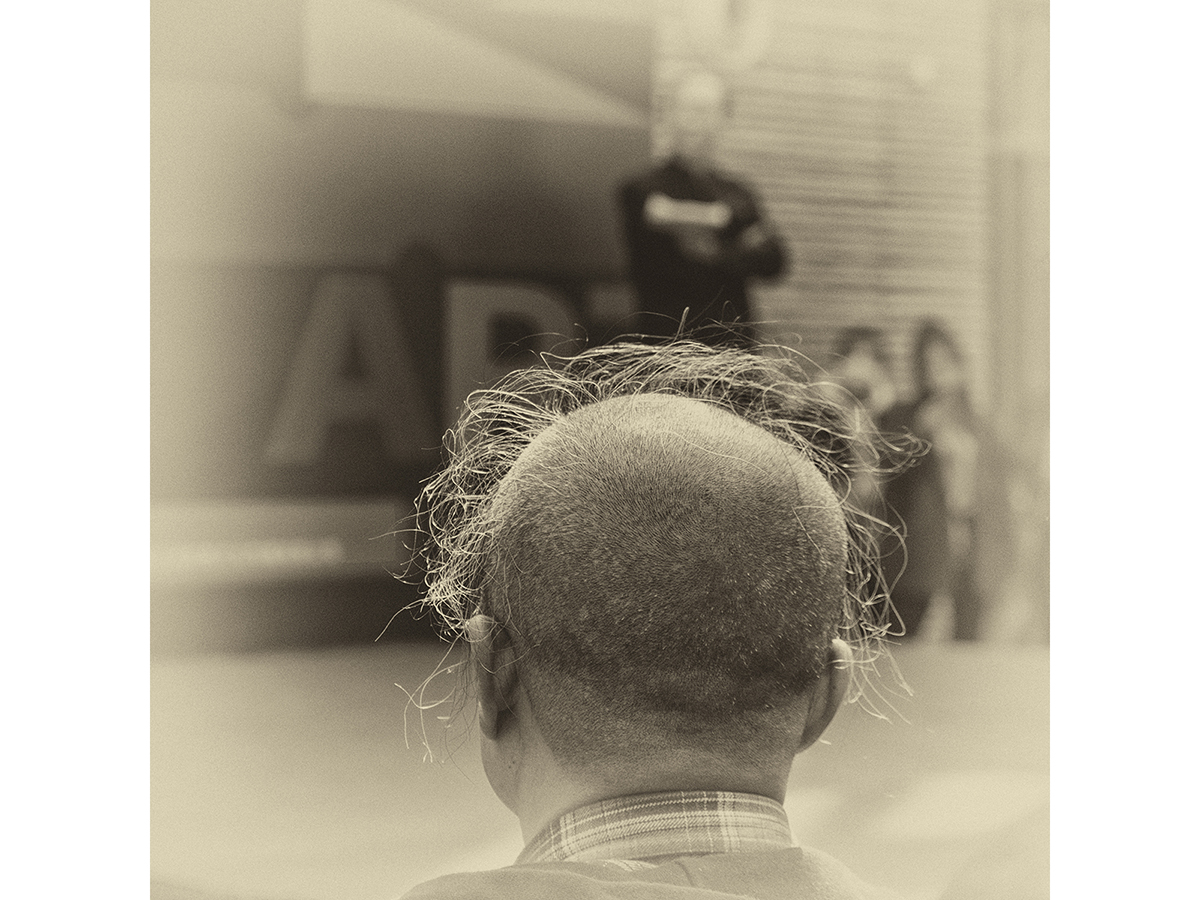

《街相》是我2020年-2022年拍摄的、自己整理的一个专题。我想通过它改变一下自己的拍摄取向,形成另外的摄影观察效果。我在实拍中把握了两点,一是拍摄的物象必须带有需要思考和感悟的;二是要有意象性,比如影子和有意境的参照物。这种片子对于自己来说有些难度,因为让你满意的物象比较少。再一方面是它的影调。现在片子的彩色和黑白,我觉得不符合自己的想法,于是另辟蹊径就慢慢捉摸了现在这个影调,又叫仿古调。我个人觉得还比较吻合这种片子,它模糊了边缘和一些多余的东西,突出了思考中心,扩展了想象空间。

所谓街相,就是社会中的寻常之相,出于百姓、来自平凡。不同的拍摄者有不同的选择,寻求的不过是自己怎么看和别人看什么。在街拍中,有的专注于社会的表象,从拥挤的场面中寻找或发现可能的事物关系或逻辑关联;有的则追求简单,突出给人的深层心理、文化感受。

照片基本拍摄于陕西的关中和陕北。黄土高原是中国独有的特殊地貌,也是中华民族文化的重要发祥地。这块土地创造的辉煌早已成为刻在人们骨髓里的符号印记。自从古老的东方民族跟上世界历史前进的步伐,这些被称为传统的东西正不断发生着似可觉察的潜移默化,甚者有的已经残缺,有的已经消失,图片背景上刻意展示的一道墙壁、一扇门、一道网、一层布、一个符号隐含着象征的意味。这种象征的存在可能引起多义的思考:它是无处不在地形成前行的阻力还是呼吁人们惊醒而恢复昔日的风采?但无论思路指向何方,图片表达的决不是无所事事的躺平,而是触动观看者深层心理的文化思考,是一片片心灵上的风景。东西文化与精神的碰撞已经成为一种常态,我们只有把这些看似不经意间的图像放到社会与自然的大语境下,才会产生见微知着的意义,

美国摄影教父约翰·萨考斯基在1966年出版的《摄影师之眼》中说:“世界的外观远比人的想像力更复杂更丰富。”面对世界的神秘和复杂性,进而忍受并凝视这种神秘和复杂。现代性本身就是一种日常神话的复杂性表现,只有专注于摄影的象征意义以及人类活动本身,才能发现摄影的奥秘,拍摄者与观看者才能产生心灵感受上的共震。